作为成长在典型的粤语区边缘地带(广西南宁),又到粤语区中心地带生活的人,我一直对以粤语区为代表的方言区内部等级秩序比较感兴趣。

这个问题本身正好是个很好的示例:题干里无任何来源新闻,只丢下个无凭无据“某幼儿园”“家长”“教育部门”。点开提问者,一看就是官方的挑事型营销+提问号,这也见怪不怪了。但有趣的是,提问者其实并没有特别指明所谓“说方言”究竟是指哪一种方言(甚至还注明了粤语、吴语),但回答者中无论支持者还是反对者,几乎都直接默认了说的就是粤语。而回答的套路也十分经典,先是粤语区人士上来认领“反推普”,然后大量其他省份人士加入,而且打出了“你们不就在推自己的普”这个大杀招。

传统的普通话方言之争已经吵了十几年,早就没什么新东西了。不过,最近正好看了B站河畔的伯爵讲“苏北”的视频[1],我发现方言区内部的等级秩序其实是个很有意思的话题,尤其我成长的地方本就是粤语区的边缘,确切说是清朝后珠三角地带人群溯西江而上,在原广西平话和壮语区中聚集出的“方言岛”,那么,我算不算广府视角中的“刚波宁”(或者说“北佬”)?

但细想一下,吴语区的“苏北”“江北”歧视,说到底仍然是人类社会再普遍不过的,基于经济地位的歧视,和城里人歧视“乡巴佬”,甚至美国白人歧视黑人,本质都是一样的。鸦片战争后,第一代移民城市上海开埠,并很快成为近代中国的经济中心。出身江浙富庶之地的吴语移民,与漕运废弛后外出维生的江淮地区移民同处一地,自然产生了经济地位与工作岗位的高低差别,而语言正好成了区分经济地位的第一凭证,所谓“刚波宁”与“乡下”装扮或黑色皮肤一样,更多是一种通过简单的标签来划分“他者”的方式。10年前发生过足球解说员骂对方球员“苏北狗”的事件,我印象最深的是连对方的外援都成了“巴西的苏北狗”,充分说明“苏北”是个单纯用来“排他”的符号。

与之相对的是,珠三角粤语区在清朝时经历了一个世纪的一口通商,长年来虽然占据着独特的政治生态位,但并没有形成上海那样的移民流入秩序,反而是在商贸驱动下,沿着珠江流域向外输出移民,以致在其他方言区内部聚集出了韶关、湛江、梧州、南宁这样的粤语“方言岛”。而一口通商政策下的广州一直处在国际交流的第一线,自然也最先接触到了19世纪欧洲盛行的近代民族主义思潮。可以说,从清朝的西方人把“广东”和“广州”糅合成“Canton”这一指代模糊的概念起,粤语区的“认同”就一直带着极强的政治色彩,几乎在方方面面上都带着塑造“想象的共同体”的影子。

到了二战后,遍及全世界的新一波民族建构浪潮发起时,形势就大不一样了。一方面,原粤语区内出现了香港这个政治地位独特的城市,而香港也成了继晚清上海之后的第二代移民中心;另一方面,港英政府在50年代后刻意将近代以广州口音建构的“广府话”扶植成香港民间的通用语,而且将其字面上扩大成“Cantonese”和“广东话”。此后,随着大量文艺作品在香港地区涌现,这套“标准语”的叙事得以巩固,也就更强化了粤语的政治性“认同”,并在改革开放后将其迅速输回了地理意义的“广府”,成了今天我们看到的景象。

所以,基于这套历史背景,我们就很好理解,为何会有“一边反推普,一边却向别人推自己的普”——这就是西方民族主义式“民族建构”的典型结果[2]。国际上,各大民族的建构基本都有“三板斧”:一,塑造“主体”,二,确立“标准语”,三,攀附“祖宗”,而这3点在粤语族群的“建构”中都有着非常明显的参照。

第一点,塑造“主体”,换个说法就是确定谁是“自己人”,谁又是“外人”。按我国的情况,“主体”的依据基本只有两项:地理空间+语言。你可以理解成,我们先构造一片名为“Cantonia”的土地,这片土地的人民都要以“Cantonese”为优先语言。外地人只要来到这片土地,就有义务学习本地的语言。而本地人即使说了更通用的语言(包括普通话和英语),也属于说“外语”。至于“Cantonia”的范围该划到哪里,这是全世界大多民族国家自己也没解决的问题,反正它的中心肯定是在广州越秀山脚下,要是搞个“泛xx主义”,那范围可以划到整个广东省+广西东部南部+海南。至于“外人”,自然就是“普通话”,而更关键的是建构一套“受压迫叙事”,也就是“推普”。

可以观察到,粤语区的很多观念都明显是在用语言来塑造“主体”,经典的例子就有:

- 在广州地界内,见到任何人(包括不懂粤语的人)时说的第一句话都“理应”是粤语[3]。

- 外地人来到广州生活,就“理应”学习说粤语。

- 社会机构“理应”为下一代提供粤语环境,尤其是在本题所说的“幼儿园”或“学校”[4]。

- 深圳“理应”是一座说粤语的城市[5]。

看到上面这些议题,结合我自己在粤语区生活的体会,我立刻就能反应到当年在墨西哥城旅游时的经历。墨西哥正是一个民族主义色彩极其浓厚的国家,官方把欧洲与印第安混血的“梅斯蒂索人”树立成高人一等的“国族”。于是,尽管墨西哥无处不在受美国影响,但除了坎昆这类专门对接美国的旅游区,其他地方的墨西哥人极其排斥说英语,即使是对外的服务业,面对任何长相的人(包括一般欧美白人和亚洲人),第一句话都会下意识地说出西班牙语(相当于先宣示“主体”,再开启对话)。相反,半年后我去韩国时,韩国人只要看出你是外国人,基本都会直接说英语(虽然韩国也是民族国家,但韩国民族主义有“事大”的成分,所以韩国人会推崇英语)。

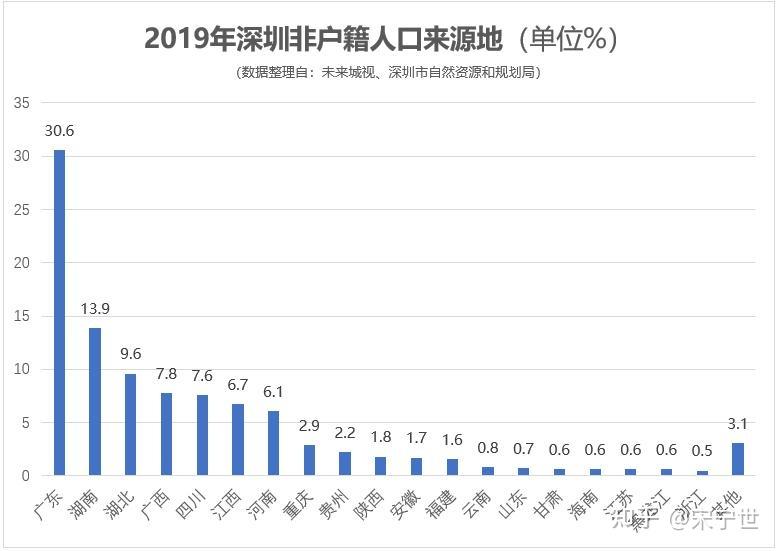

最有意思的是上面第4点,这也是当今全世界民族国家都不可避免的问题。深圳作为上海、香港之后的第三代移民中心,本就是由全国各地外来人口撑起的城市。按官方统计,深圳市外来人口中广东省内户籍的都才占30%,而且大部分是潮汕和客家人口;而省外光湖南籍就占了14%,湖北、广西、江西、四川籍也都在5%以上。而且,深圳市地界原本是粤语莞宝片和客家话的杂居区,从任何角度看都没理由使用广府粤语。但问题就在于,深圳正好位于“圣城”广州和经济中心香港中间,那就必须划进连续的“Cantonia”,被定义成“说粤语”的城市。

紧接着的第二点,自然就是塑造“标准语”。所谓“语言”,说到底就是套由“统计”和“政治”决定的系统。一片地区的人类将一系列音素按某种规则组合,直至形成一个以“相互理解”为平均值的统计学分布。既然是“统计”,语言就不可能有天然的“标准”,而是会在“相互理解”的均值下不断随机漂移。但对国家政权而言,宣示权威的一大工具,就是为语言制定人为的“标准”。在古代社会,统治者制定“标准”的方式往往是刻意将书面语与口语分离,如汉语文言文、拉丁文、梵文等都是只有上层精英能掌握的专属书面语。在书面—口语分离的社会,普通民众的口头语言本质上都是“方言”。但到了欧洲启蒙运动后,操各门“方言”的欧洲人开始抛弃拉丁语,并通过政治运动,把原本的方言树立成本民族的“标准语”,更重要的是为这门新标准语进一步建立文字和书面语法,这也就成了近代民族建构的必经流程。

以这个角度审视粤语和国内的其他方言,就能看出粤语“标准语”的政治色彩有多浓重。任何“标准语”势必都是政治化的,就像“下载”的“载”,即使大多数人都下意识读成zai3,也不会影响任何交流,但只要官方规定它读zai4,在考试这样权威性场合,它就只能读zai4,不需要有什么“理由”(也和“传承”无关,因为按“传承”的话“记载”也应是zai4,但字典又规定它读zai3)。国内其他地区的方言,无论是北京官话以外的各个分支,还是吴语、闽南语等覆盖地域较广的方言,都没有形成一个足以制定“标准”的中心。但岭南地区从赵佗建南越国起,就一直以广州越秀山轴线作为“中心”。而清代广州一口通商后,广州的商业活动沿着珠江流域向岭南各方向输出,这使广州的广府粤语不仅在原有粤语区通行,甚至成了东至粤东潮汕客家区,西至广西平话壮语区的“上位语”。以至于在“推普”之后,潮汕、客家、平话乃至壮语地带仍长期存在着自身母语之上的普通话+广府话(白话)的“双普”格局。

所以,再看当今粤语区的诸多诉求,都很明显不只是像国内其他地区的“保护方言文化”这么简单,而是基本打通了民族主义建构“标准语”的各个环节,比如

强调“粤语是一门独立语言而不是方言”:所谓“语言”“方言”之分,从一开始就是个为西方中心主义式民族建构服务的霸权式命题(参见欧美如何通过语言分类分裂世界?语言分类为何不是科学而是政治?粤语,闽语,赣语,客家语到底是不是方言?_哔哩哔哩_bilibili)。是“语言”又能怎样?既然欧洲一系列完全能互通的语言也能按国界强行分成不同语言,说明获取“语言”这个身份明显就是为政治服务的。

所谓“粤语警察”现象:这一点不言而喻,本民族的“权威”通过权力为语言制订“标准”,并驱使下层人民自发维护语言的“纯洁”,这是全世界民族主义的基本运转规则。

创设粤语文字并推动口语书面化:自古以来,书面语都是专属于掌权者的工具,而近代民族建构的一大必要环节就是把本民族的口语书面化。有政治地位香港政府尚且留了一手,在口头推行粤语之外,书面语仍维持了官话白话文的形式。但在互联网的显示方式下,粤语的“书面口语”开始大行其道,甚至频繁侵入常规白话文语境,这也是让非粤语区人士最反感的地方。

至于第三点“攀附祖宗”,这自然是民族建构到最后水到渠成的一步。民族主义要真正划分“自己”和“他者”,一个简单有效的方式就是强调“我们自古以来就和他们不一样”。这一点想必不用多说了:粤语更接近古汉语、粤语保留古汉语用法、粤语保留入声、粤语读诗词更押韵、普通话是胡语……这些话题真去从学术上争辩是毫无意义的,因为它一开始就是个“政治口号”。

===========================

回到开头,粤语中心区究竟是怎么看广西这样的粤语边缘区的?只能说——看都不看。我接触过的大多数粤语中心区的人压根就不知道南宁的方言也是粤语(而且和广府粤语的互通程度甚至超过多数广东境内的粤语分支)。作为边缘地带,南宁在近现代的语言历史,其实就是被外部政权反复“推普”的过程。南宁所在的邕江盆地通行的汉语方言是被独立划分的“平话”,可以认为是古代粤方言与壮语的糅合,同时也通行与汉语完全不同的壮语土话。但随着中原政权在南宁驻军建城,南宁城内直到晚清时都在通行接近桂柳地区的官话。到了明清两朝,广东商人持续沿西江而上并进入南宁城区,带来更接近中心的粤语,即“白话”。于是,南宁地域出现了“官、白、土、平”四语并行的奇特现象。随着辛亥革命后桂林方向的政治影响减弱,成为旧桂系中心的南宁迅速被更接近广府标准的“南宁白话”攻占,白话取代官话成为上位语,也迅速成为周边操平话和壮话的农村区域的“普通话”。但随着新中国把南宁树为“自治区”的首府,只主导了数十年的南宁白话又失去政治地位,然后就是其他南方城市一样的“推普”和方言自然消亡过程。

但与其他城市不同的是,出于百年来“四语并行”的历史传统,基于北京音的“新官话”(区别于广西既有的桂柳官话),在南宁迅速“克里奥尔”化,衍生出了主干基于普通话,但整体化用粤语(白话)或壮语的语调,并借用部分粤语底层词汇的所谓“南普”或“夹壮”(注意南普和夹壮是完全不同的两种口音)。而以南普或夹壮为代表的广西式“克里奥尔语”,在短视频时代,以某种“亚文化”的形式向全国各地强势反向输出,以至于让被短视频“草根”塑造的广西,成了与被官方影视作品塑造的东北齐名的另一大喜剧“圣地”。

所以,广东和广西的故事,正好鲜明地刻画出了:如今的时代,方言是该“建构”还是该“解构”?有意思的是,从民国开始,即便广东和广西构成一片连绵的粤语区,但两地一直在政治上刻意分离。民国时粤桂两省各自军阀自立并一度动武。新中国后,官方索性把百越族系的壮族抬高,然后把大片汉族粤语区纳入“自治区”,从而让两广一目了然地隔开。

改开后,珠三角经济爆发,两广间的经济差距也急剧扩大,并迅速开启新一波移民浪潮。理论上,广西有着大量看似“语言相通”的粤语人口,那么会像晚清时的上海那样,让同操吴语的江浙移民摘到经济红利吗?然而并没有,无论在传统中心广州还是新高地深圳,占据最大外省移民来源的一直是语言完全不通的湖南人,广西人只能更多聚集在以工业为主的佛山和东莞(广西人占了佛山40%的外来人口),以致留下的只有“飞车党”的印记。两广粤语区之间的隔阂在高铁时代更是昭然若揭。面对粤语区内巨量的迁移人口,第一条南广线只弄了个250km/h规格,导致长期一票难求(反而直连西南官话区的贵广线都提速到了300km/h)。后来的南珠线、合湛线,更是长期卡在广东境内不开工。这也都说明,“想象的共同体”之内,终究还是要分出三六九等的。

参考

- ^https://www.bilibili.com/video/BV1EXoNYwEJG/?spm_id_from=333.1387.upload.video_card.click&vd_source=184eaf95ac906e9e680311af0874de7e

- ^民族建构简介 https://www.bilibili.com/video/BV1GaCmYzETj/?spm_id_from=333.1387.upload.video_card.click&vd_source=184eaf95ac906e9e680311af0874de7e

- ^https://www.zhihu.com/question/542021944

- ^https://www.zhihu.com/question/300488434

- ^https://www.zhihu.com/question/10898529899