如果真的执行了降薪,那么真正需要被罚款的,其实是公司。

无论是未经协商一致降低劳动者的基本工资,还是处以 「罚款」,都属于没有法律依据而扣减工资的行为。涉事公司 (东莞市金昊精密机械有限公司) 位于广东省,而 《广东省劳动保障监察条例》第五十条第二款有以下规定:

用人单位对劳动者实施罚款或者没有法律、法规依据扣减劳动者工资的,由人力资源社会保障行政部门责令限期改正;逾期未改正的,按照被罚款或者扣减工资的人数每人二千元以上五千元以下的标准处以罚款。

诸位也不用觉得这样的规定仅仅停留在纸面上无法执行,现实中,也有执法部门行动起来的例子。

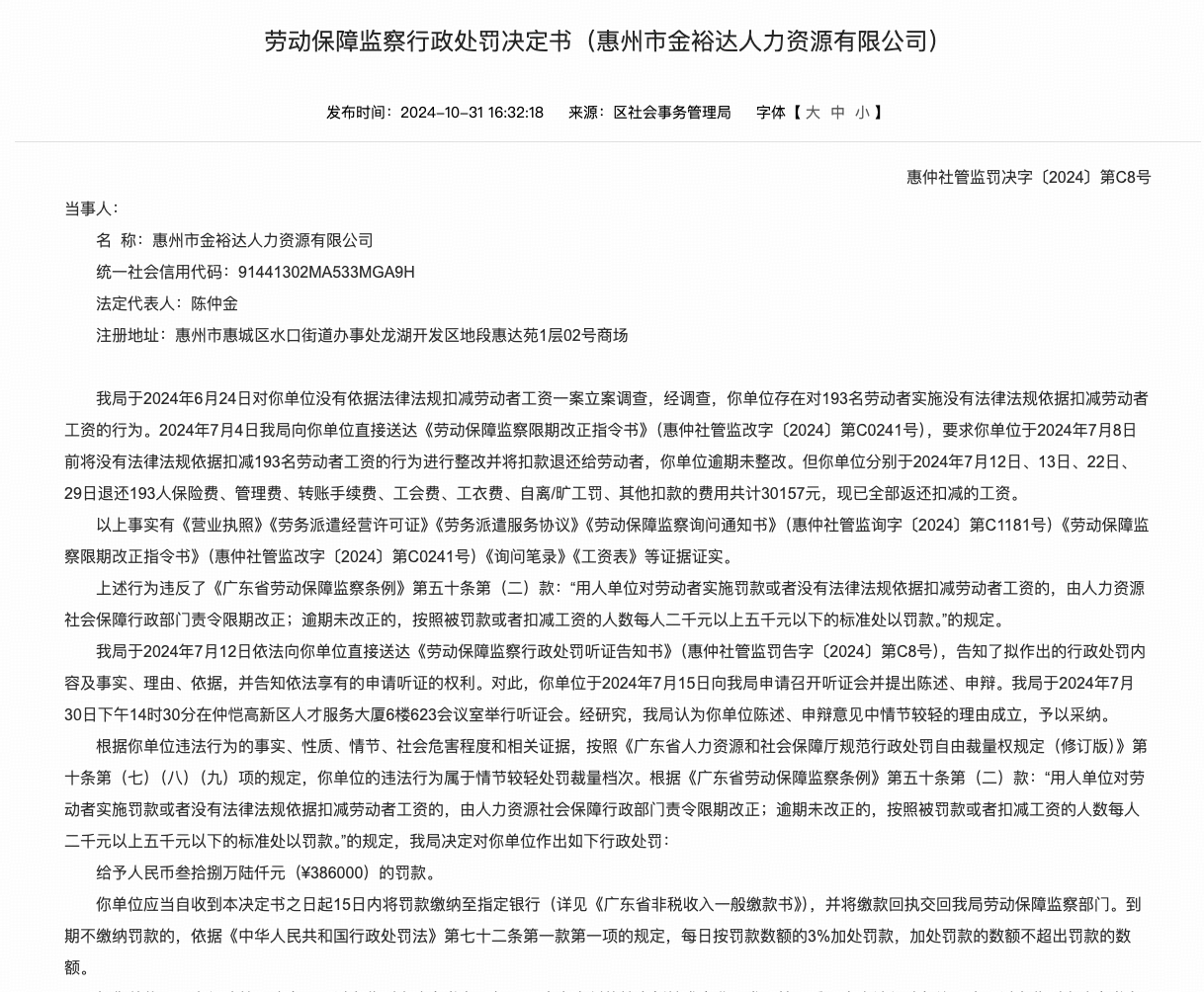

例如,隔壁城市惠州就贡献了一个给打工人撑腰的案例,据编号为惠仲社管监罚决字〔2024〕第C8号的劳动保障监察行政处罚决定书记载,某企业 「存在对193名劳动者实施没有法律法规依据扣减劳动者工资的行为」,且在被要求将所扣款项退回给职工后拒不配合、逾期未整改,因此劳动执法部门依据《广东省劳动保障监察条例》,作出罚款 38.6 万元的决定。(原文见下图图片描述中的链接)

所以,我也真想跟东莞市的劳动执法部门说一句:你学学人邻居家的,该出手时就出手啊。

也许有人会说,那能一样嘛,受到处罚的公司毕竟是扣减了将近两百人的工资,涉及的人数众多、社会影响较为恶劣,因此更加该罚款。

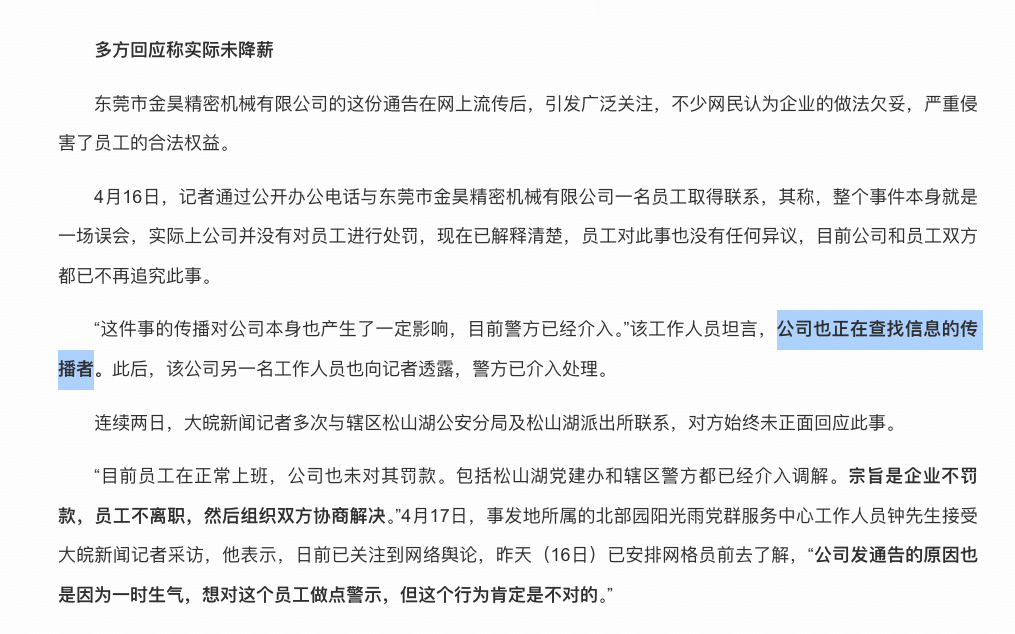

但我倒是觉得,虽然剂量有差异,但毒性毕竟是摆在那里,而且不能因为只曝光出来一例,就认为只有一人受到了影响 -- 后续媒体报道中也提到,涉事公司刚做完 「适才相戏尔」的姿态,表示小公司不懂事通告发着玩的,后脚就已经开始「抓内鬼」,试图揪出告密者了。

还要补充一句:也会有朋友担心,既然公司在抓内鬼还号称已经报警了,那么,向外界披露公司存在不给加班费的行为,算不算违反规章制度泄露商业秘密?但要注意,法律意义上的商业秘密,不仅是不为外界所知的信息,还应当具备实用性,能给公司带来经济利益及商业价值。除非公司能证明自己「偷偷地无偿加班、卷死其他友商」的管理方式是一种有价值的商业信息,否则员工也谈不上泄密。

那么,在吸取了上一次闹太大引起舆论事件的教训后,企业会不会用更加滴水不露的操作方式展开报复呢?或许,企业根本就不是在包饺子,只不过是象征性地在猪身上撒了把面粉而已,不是知道错了,只是觉得事情闹大了想要避避风头,针对这种可能性,劳动执法部门也不得不查,该罚就罚。