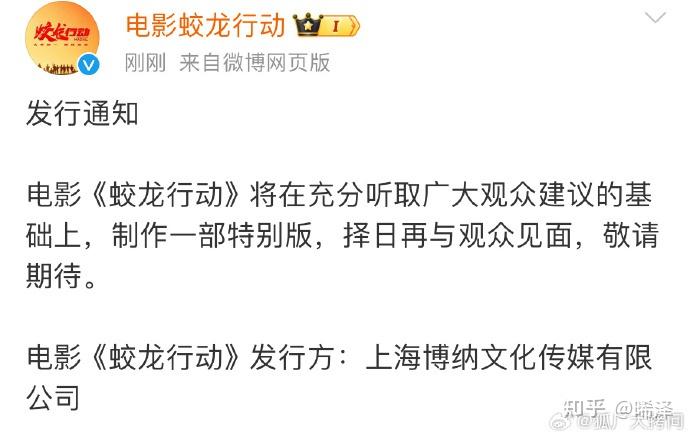

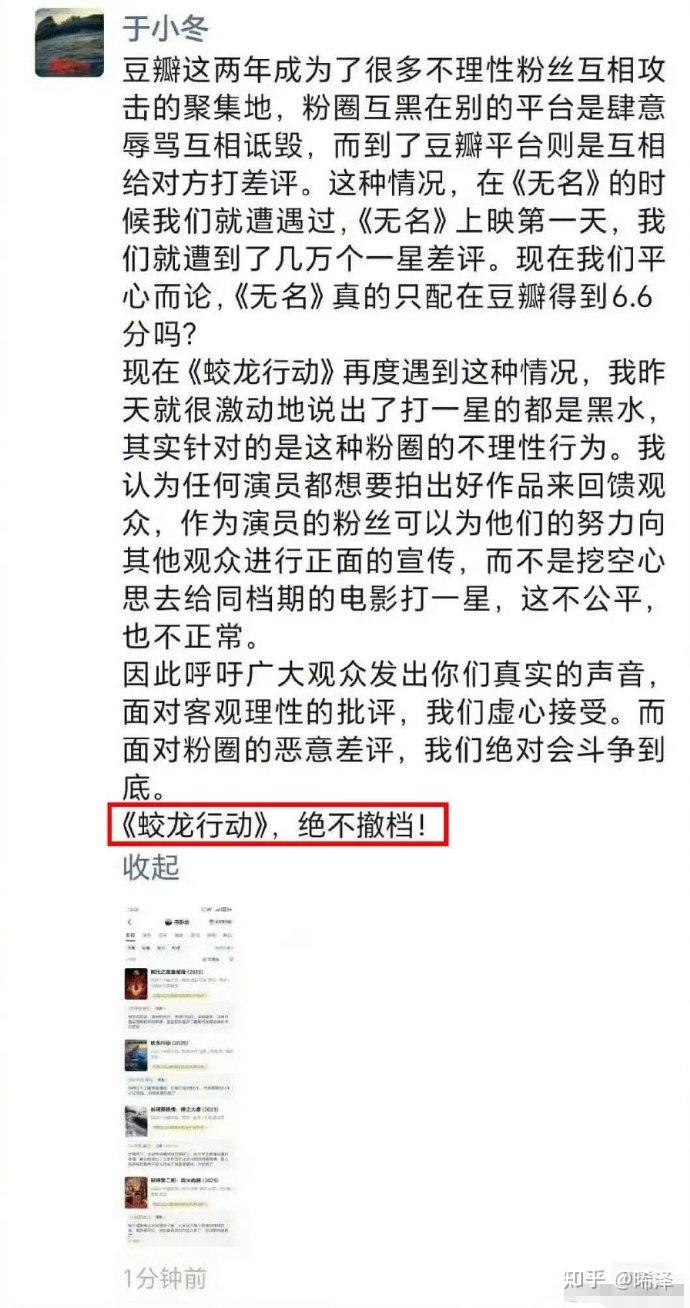

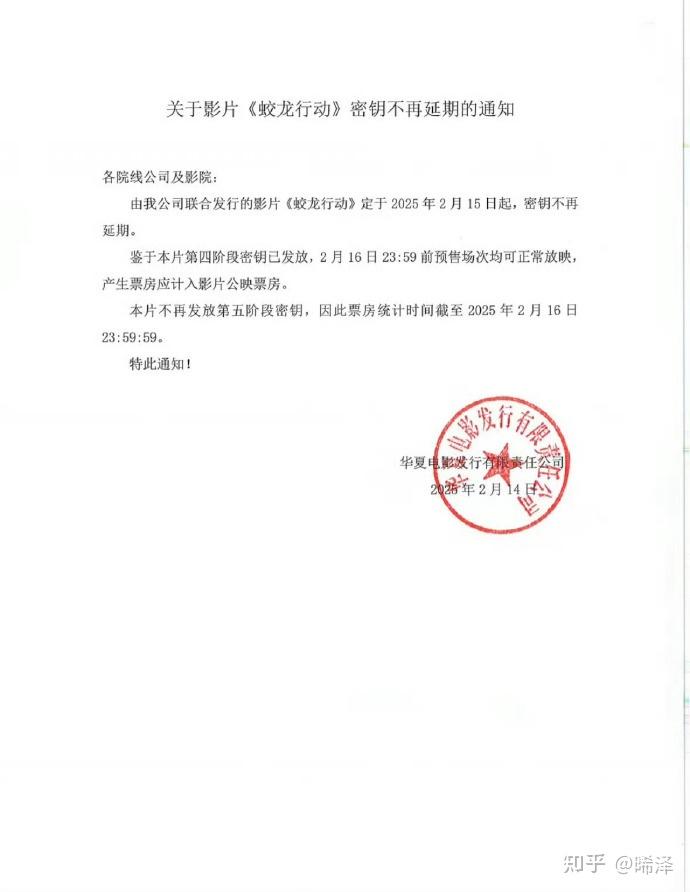

从“绝不撤档”到“择日再来”,《蛟龙行动》宣布要制作特别版,有网友调侃说,这不就是“撤档”的另一种说法嘛。毕竟之前还信誓旦旦地说“绝不撤档”,结果现在却用“特别版”来绕个弯子,感觉像是在票房压力下的迂回战术。毕竟3.78亿的票房对于一部号称“重工业大片”的作品来说,确实不高。

先说说这部电影吧,成本高,题材好,演员阵容也挺强大的,还有《红海行动》的成功基础,按理说票房应该很火爆才对,但实际表现却远低于预期。这背后的原因挺复杂的,比如对比前作亮点不够突出,有别于其他影片采取的相对低调营销,叠加今年春节档激烈的竞争等。总的来说,电影的成功不仅仅取决于成本和阵容,内容质量、宣传策略、档期选择等都很重要。

我们再来看看《哪吒之魔童闹海》为啥这么火?可不止是因为票房数字好看。这背后,是一场国漫、文化,甚至是社会情绪的集体共鸣。这部电影就像哪吒脚下的风火轮,一路冲破了“续集魔咒”,特效、剧本、角色塑造,甚至是争议,都成了它登顶的垫脚石。

先说票房,这数字简直太疯狂了。上映6天就破了39.7亿,10天冲上65亿,现在直破百亿大关,全球动画电影票房榜第四的位置直接拿稳。电影凭借口碑效应,把观众的期待值拿捏得死死的,并在春节档的后半程形成“虹吸效应”,毕竟春节档的观众要的是“值回票价”。

《哪吒2》真正的杀手锏,哪吒那句“若天地不容,我就扭转乾坤”,已经不是单纯的少年热血,而是对着神话秩序的一记重锤。灵珠与魔丸的“一体双魂”,打破了善恶的绝对界限;敖光从传统反派变成了悲情领袖,申公豹洗白成了亲情守护者,连石矶娘娘都能因“反内耗”被年轻人封神。

这些角色不再是简单的工具人,而是当代人困境的镜像投射。有观众说,看到敖丙背负全族希望的压抑,就像看到自己被“996”规训的影子;哪吒的“熊孩子语录”,句句戳中亲子关系的痛点,李靖夫妇“豁出命去”的支持,更是让70%的观众在影院泪崩。

再说说技术,《哪吒2》中群像战斗的层次感、动作设计的想象力,早就超越了“单靠主角开挂”的老套路,硬是把国产动画的天花板抬高了一截。七彩莲花的重生场景美到窒息,陈塘关万妖倾巢而出的战争场面,每一帧都像是在烧钱。但最厉害的不是特效堆砌,而是让“东方暴力美学”有了灵魂。虾兵蟹将不再是凑数的,四海龙王各有绝活,敖光的“水刀”劈开屏幕时,那种兼具俊美与暴烈的视觉冲击,直接让影院惊呼炸场。

当然,争议也从来没缺席过。有人吐槽反派无量仙翁“寿星公”的造型太出戏,有人批评“屎尿屁”笑点拉低了格调,更有人痛心“反父权”内核被献祭给了合家欢叙事。但有意思的是,这些差评反而成了票房的另类注脚。这也恰恰印证了电影与当下社会的复杂共鸣:它既挑战成见,又妥协于大众心理;既激进反叛,又回归传统价值。

说到底,《哪吒2》的成功,是国产动画工业体系的一次成人礼。从收回外包镜头死磕“中国特效”,到用四川方言、三星堆元素激活文化基因,它证明了中国团队完全有能力用本土叙事征服全球市场。当敖光白发铠甲的热搜席卷全网,当“不做神仙做自己”成为新一代年轻人的精神暗号,我们终于看清:这部电影闹的不是海,而是固化思维的镣铐。它或许不完美,但足够凶猛,凶猛到让世界不得不正视,中国动画早已不是那个追着迪士尼影子跑的学徒了。

我是晞泽,致力于写作,喜欢追剧,专注影评,谢谢您的支持与关注!