为何部分西方古代战役的复原能做到精确到方阵?

是因为中国古代将领没有撰写个人回忆录的习惯么?

- 7 个点赞 👍

是因为西方勇于大胆假设。

以1066年(宋朝)的黑斯廷斯之战为例。

此战的文字资料最早也是战后十几年后的诗歌,提及了战斗的地点和一些轶事(阵前单挑,威廉拦截溃兵,哈罗德战死)而且里面还声称英军有120万,诺曼军40万。其他资料距离战役都有几十年之遥,内容也都是类似的以英雄轶事为主间以一些战况描述。

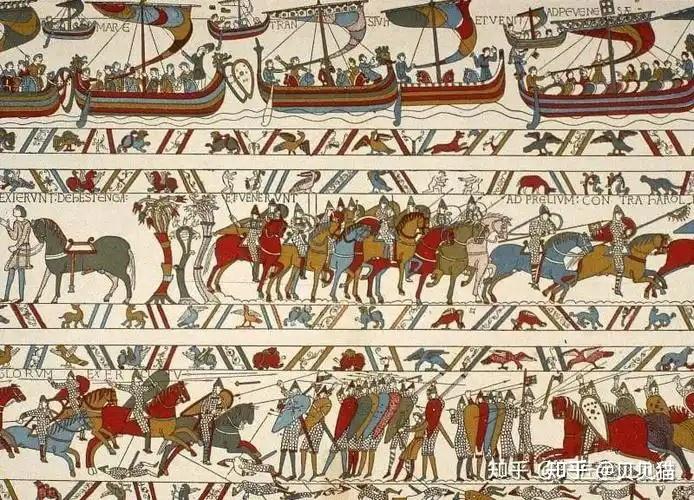

关于此战唯一的图像资料,是威廉的弟弟贝叶主教奥多在战役十年后制作的一匹记功用的大刺绣《贝叶挂毯》,里面也是以时间顺序进行的描述,画风如下:

注意里面的画面不是处于同一时空的,是不同时间发生的事情画在一起。

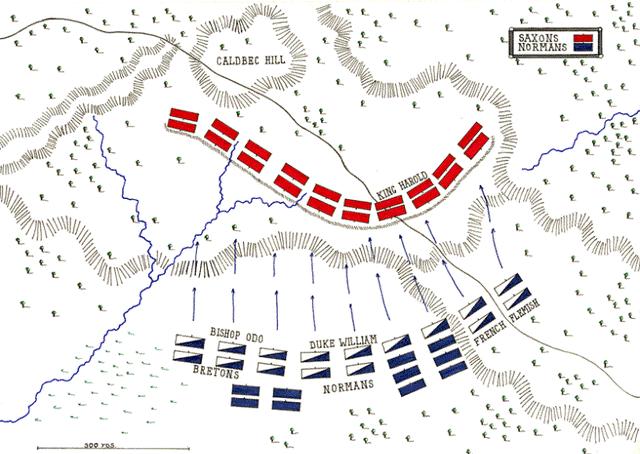

好,请问这就是以上全部资料了,请问是怎么画出如下图的“方阵战图”?

想象的呗,实际上直到现在连英王哈罗德到底是被弓箭射死、被骑兵砍死、先被弓箭射中再砍死还是和威廉单挑时被砍死都没有定论,还想搞清楚双方具体布置?

但是人家勇于把想象的图画的跟真的一样,再由各方互相转发,就是诺曼底公爵威廉穿越到现代也得被按着脑袋说:我就是这样布阵的。

查看全文>>

贝贝猫 - 334 个点赞 👍

以战史角度来说,能精确到营一级的近代会战复原当然是存在的,但和写不写回忆录根本无关。

至于古代“精确到方阵”,那实际上就是人有多大胆,地有多大产了,固然可备一说,但绝对谈不上一锤定音。

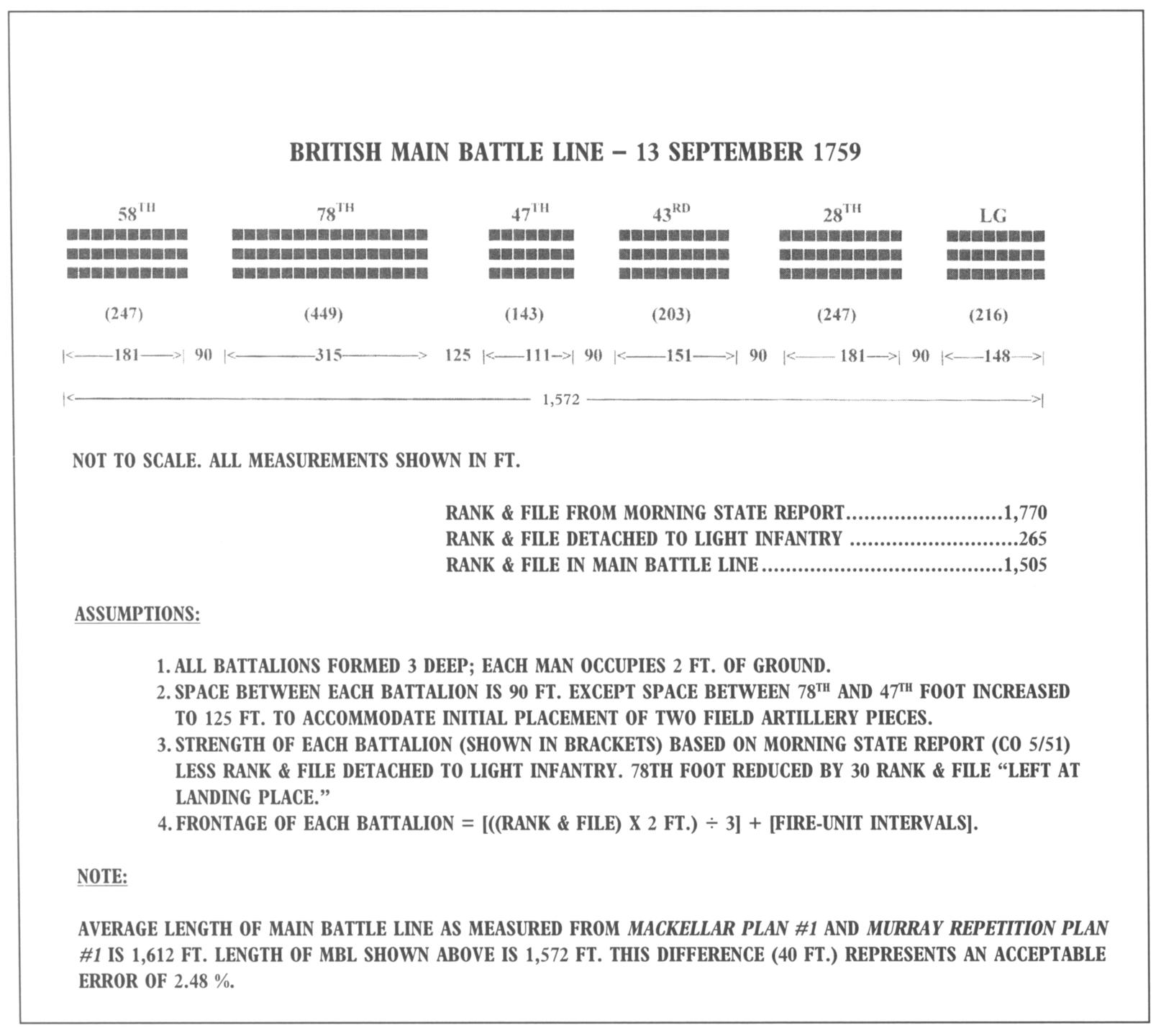

比如说,1759年9月13日的亚伯拉罕平原之战,我们现在可以准确复原出英军每一个步兵营的站位和队形。

原因何在?

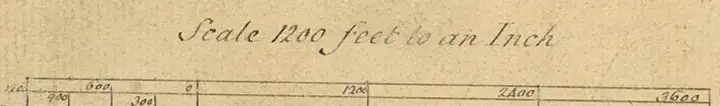

英军工兵少校帕特里克·麦凯勒(Patrick Mackellar)在参战者记忆依然十分鲜活之际,就几乎立刻在战后率领团队测绘战场、访谈参战人员,绘制了1.44万分之一比例尺(即图上1英寸代表1200英尺)的会战地图。

这幅地图有多细致?

细部可见下方:

对地图实物进行测量后,便可以得出英军主战线上每个营的占地宽度,继而结合9月13日早晨英军兵力统计状况,将队列还原如下。

而且,亚伯拉罕平原会战也是相对简单、明快的交战,因此还原起来难度不大。

再比如说1805年12月2日的奥斯特利茨之战,同样是在会战结束之后绘制了1.13万分之一比例尺的详细战图,同样是由胜利方的工兵团队出品,法军各个团级单位的初始位置也都可以轻松敲定。

然而,像奥斯特利茨这么复杂且持续将近一天的大战,就很难像亚伯拉罕那样确切判断具体局部战斗的发生位置和参与单位了。

比如说,我可以根据博瓦森(Beauvoisin)工兵上尉的局部战图,结合相关参战部队材料和人员回忆,制作出一张自己心目中的普拉岑村战斗示意图,但既不可能像亚伯拉罕平原之战那样,列出俄奥联军在普拉岑村附近投入的各支团、营级部队的具体位置,更不可能说服所有人同意我的设想。

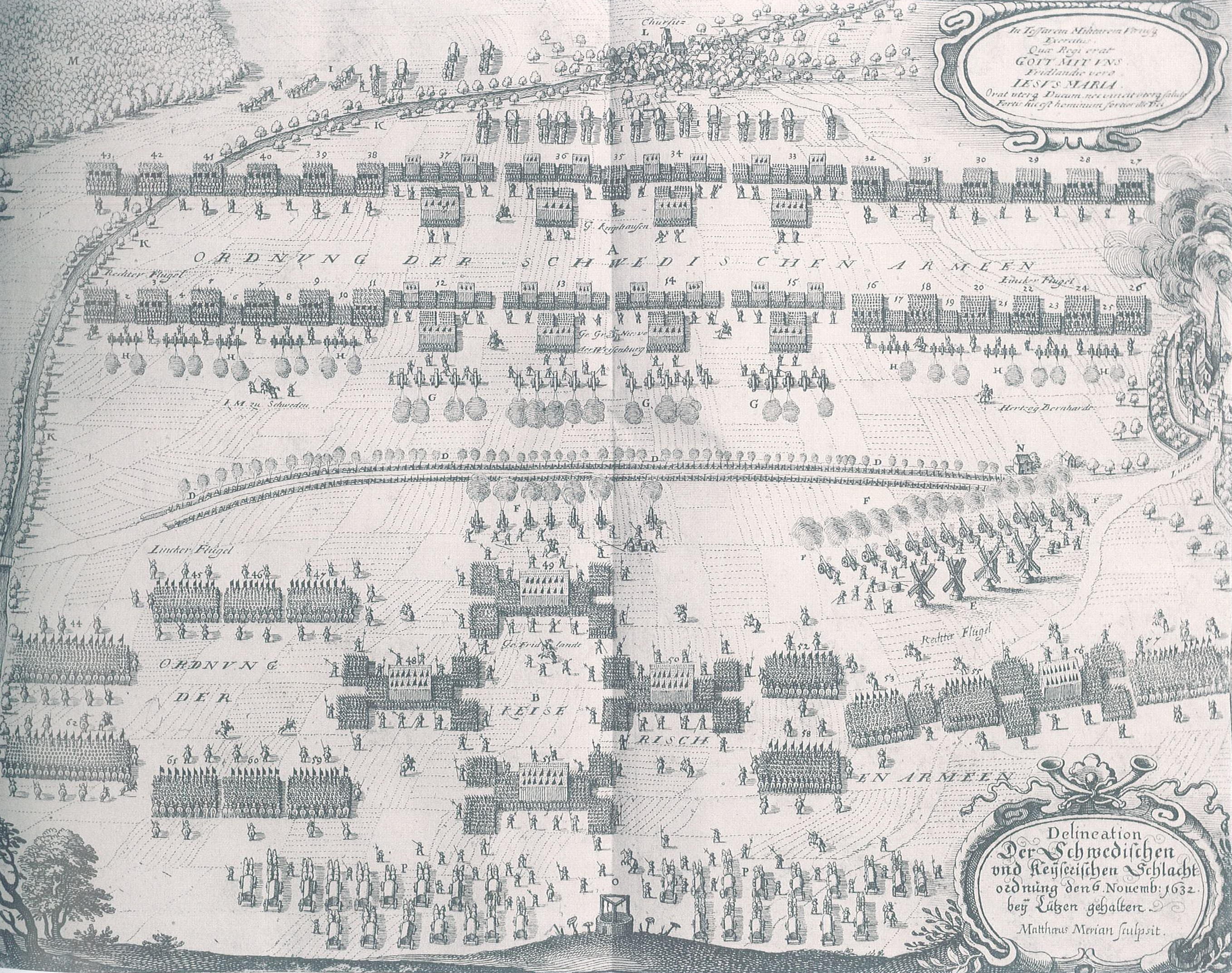

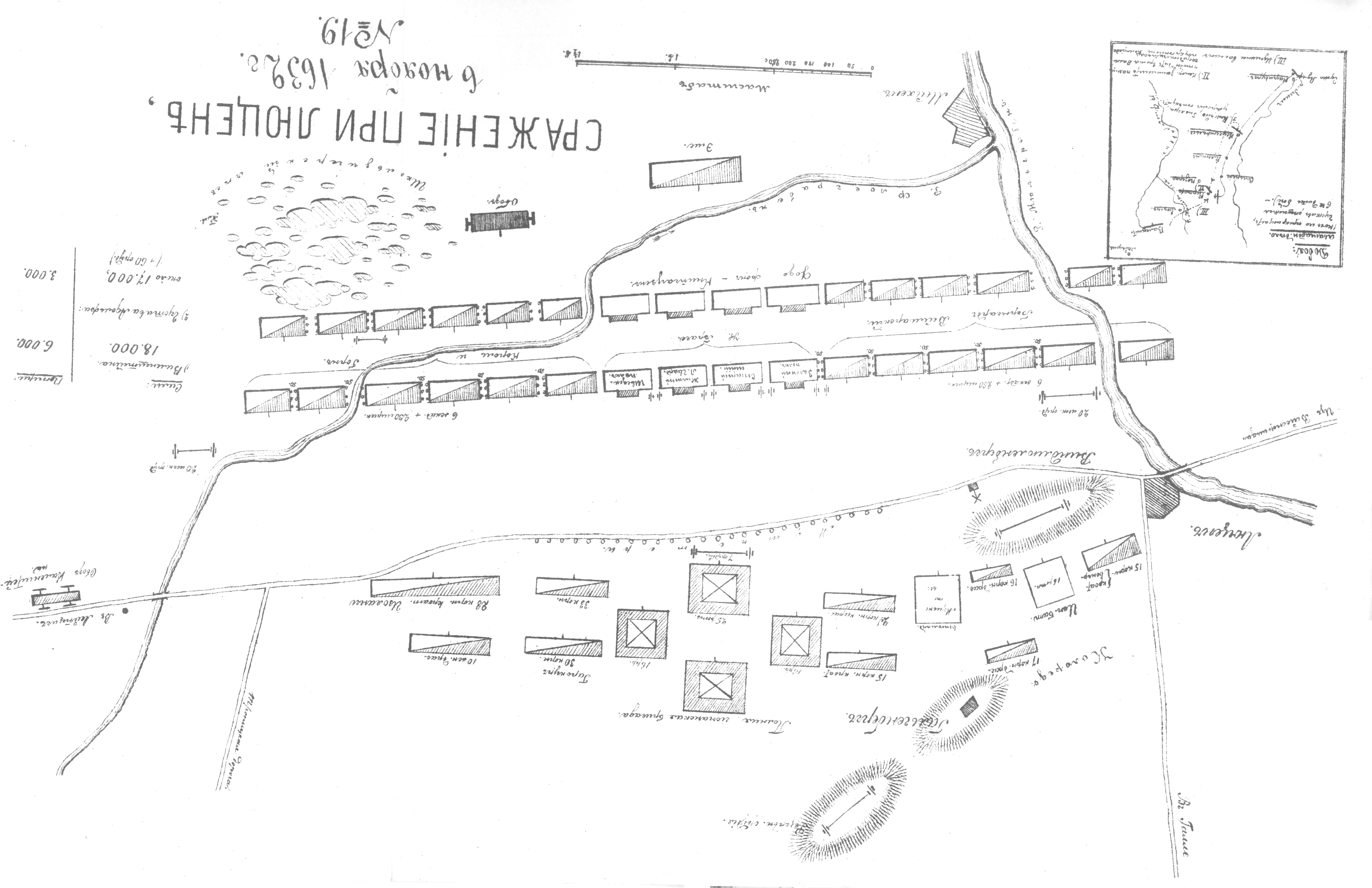

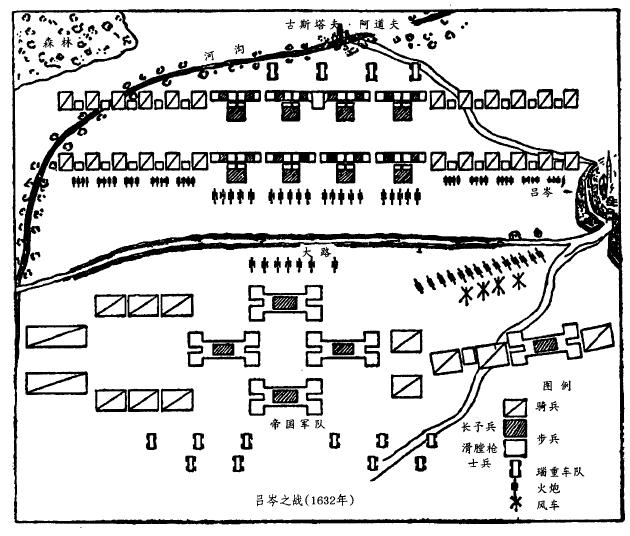

至于1632年的吕岑,目前还原双方队形时,最常用的材料实际上是战后几年出版的版画以及版画说明文字,其可信程度和准确性自然比起亚伯拉罕平原、奥斯特利茨又要等而下之。

比如说,下图里帝国军的队形便明显被画得太大了。

之后的各路战史,实际也就是拿它为底本,结合后来测绘的地形把部队符号放上去而已。

像《哈珀-科林斯世界军事历史全书》里的地图,那就干脆直接简化了一下了事。

《哈珀-科林斯世界军事历史全书》 而且,近些年来还有文献都没做好,当时军队怎么行军都没掌握就来添乱的“考古论文”,更是把原本已经很浑的水搅得一团乱麻。

当然,吕岑会战里至少大体交战地点还是没问题的。

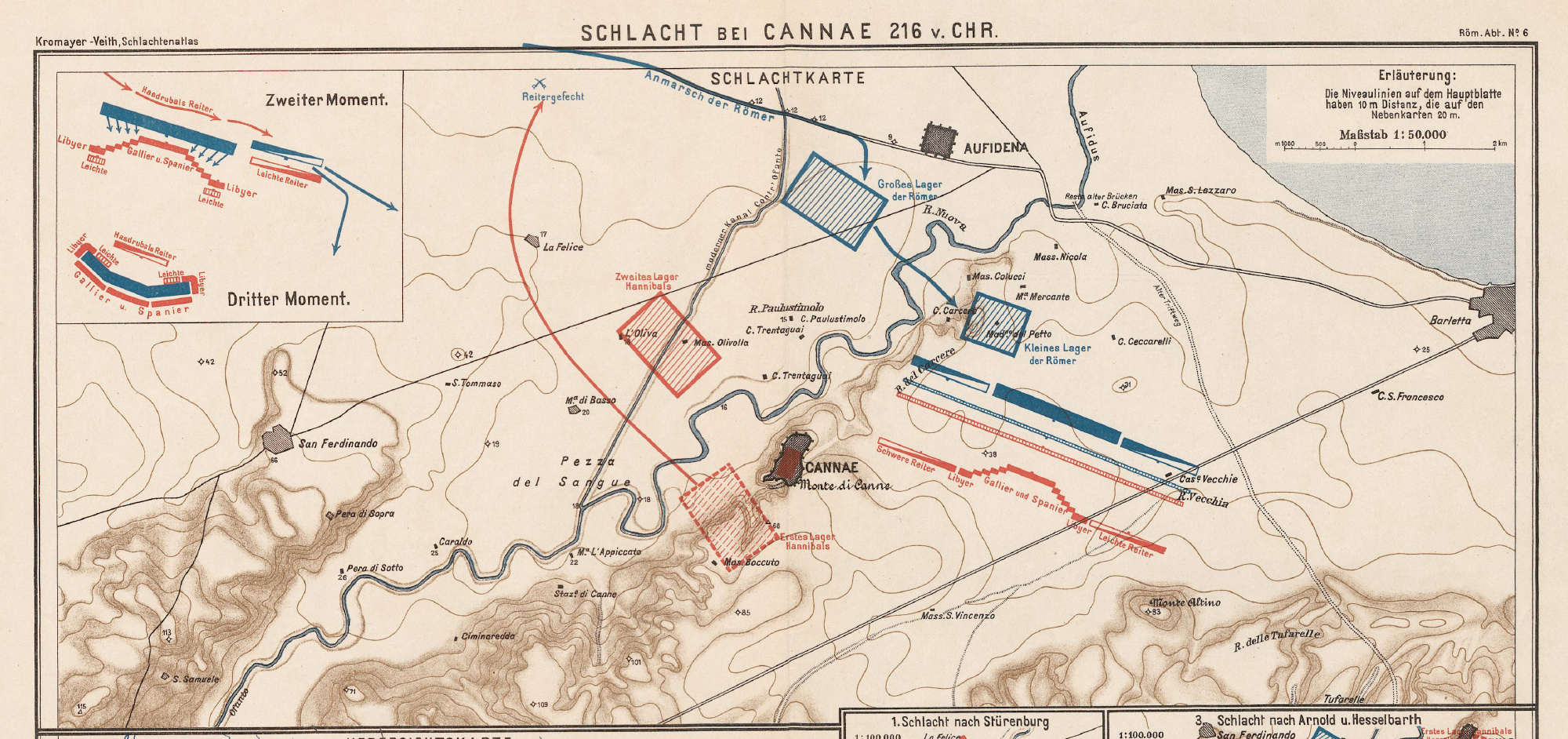

像古典时代的坎尼,按道理已经是记载极多的一场会战,虽然地形、兵力基本没什么争议,可光是交战地点,截至20世纪初就能给你整出起码五六个。

那时,随着测绘技术的进步,人们已经能够充分掌握坎尼战场附近的地形。然而,在1922年出版的克罗迈尔-法伊特(Kromayer-Veith)版古战地图集里,除了他们认为较为合理的在坎尼下游、从左岸转移到右岸决战的大图外。

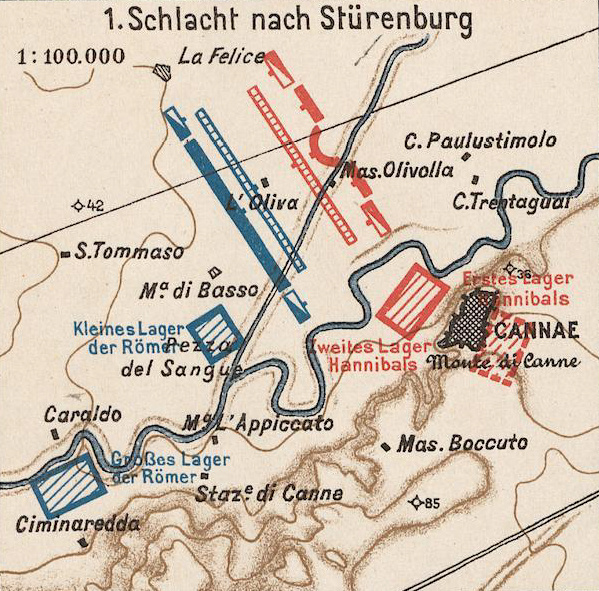

还给出了施蒂伦贝格(Stürenburg)版坎尼上游左岸决战假说。

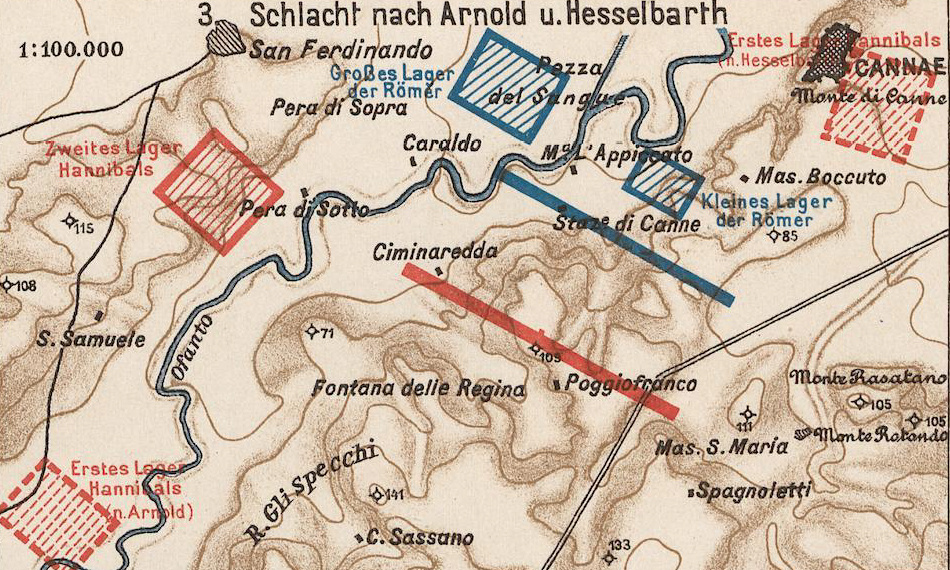

阿诺尔德-黑塞尔巴尔特(Arnold-Hesselbarth)版坎尼上游右岸决战假说。

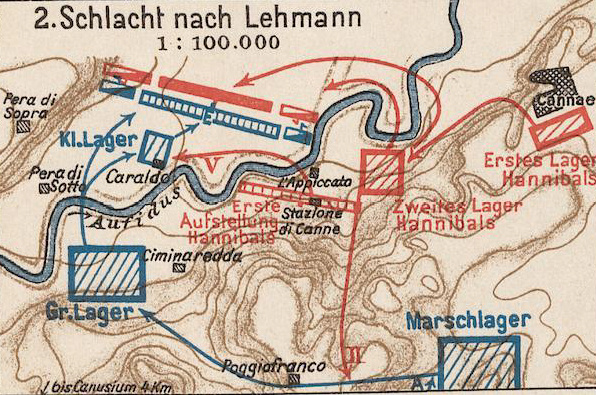

莱曼(Lehmann)版坎尼上游左岸更远处决战假说。

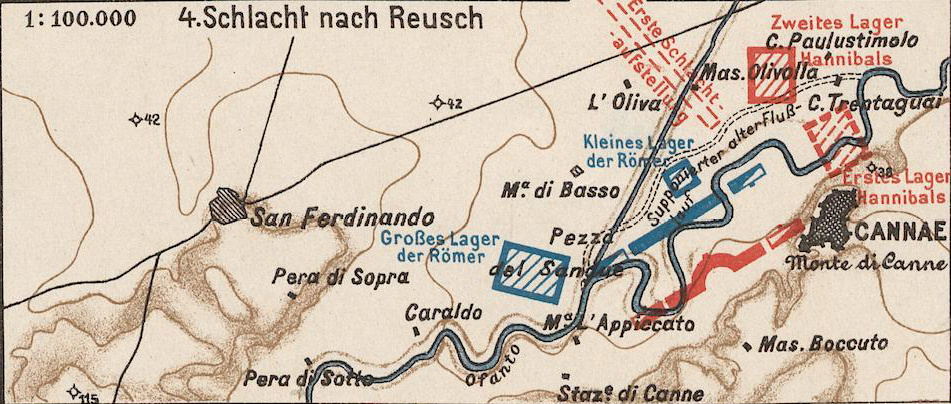

罗伊施(Reusch)版罗马人背水一战假说,这个看起来最为复杂,乍一看以为是双方跨河对战,其实是罗伊施认为古河道与今河道不同,双方在古河道右岸决战,罗马军队背靠古河道,放到现代地图上便成了隔河对战。

地点一变,交战流程必然变,还奢谈什么精确到方阵呢?

查看全文>>

古斯塔夫 - 19 个点赞 👍

这十几年来我复原的精确到方阵的中国古代经典战役还少吗?

————————————————————

【你怎么敢用你吃饭的营生的去碰瓷为爱发电的票友呢·JPG】

发布于 2025-02-10 15:41・IP 属地广东查看全文>>

遥想当年少年勇