属于一叶障目了。

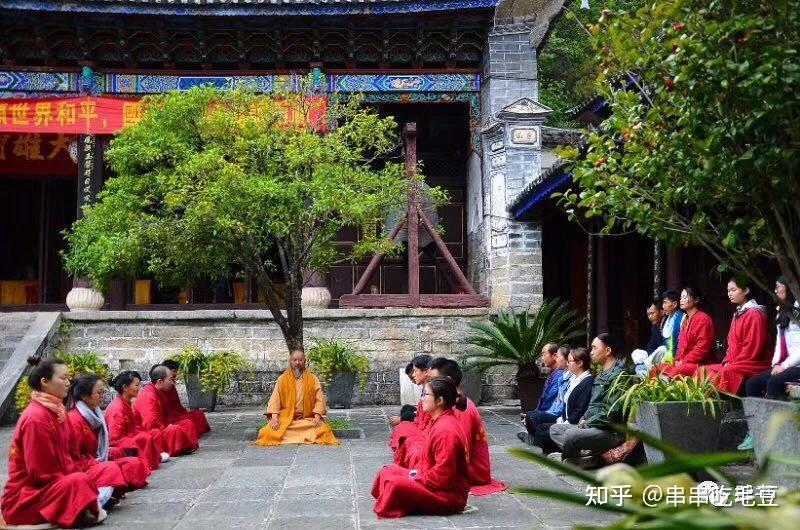

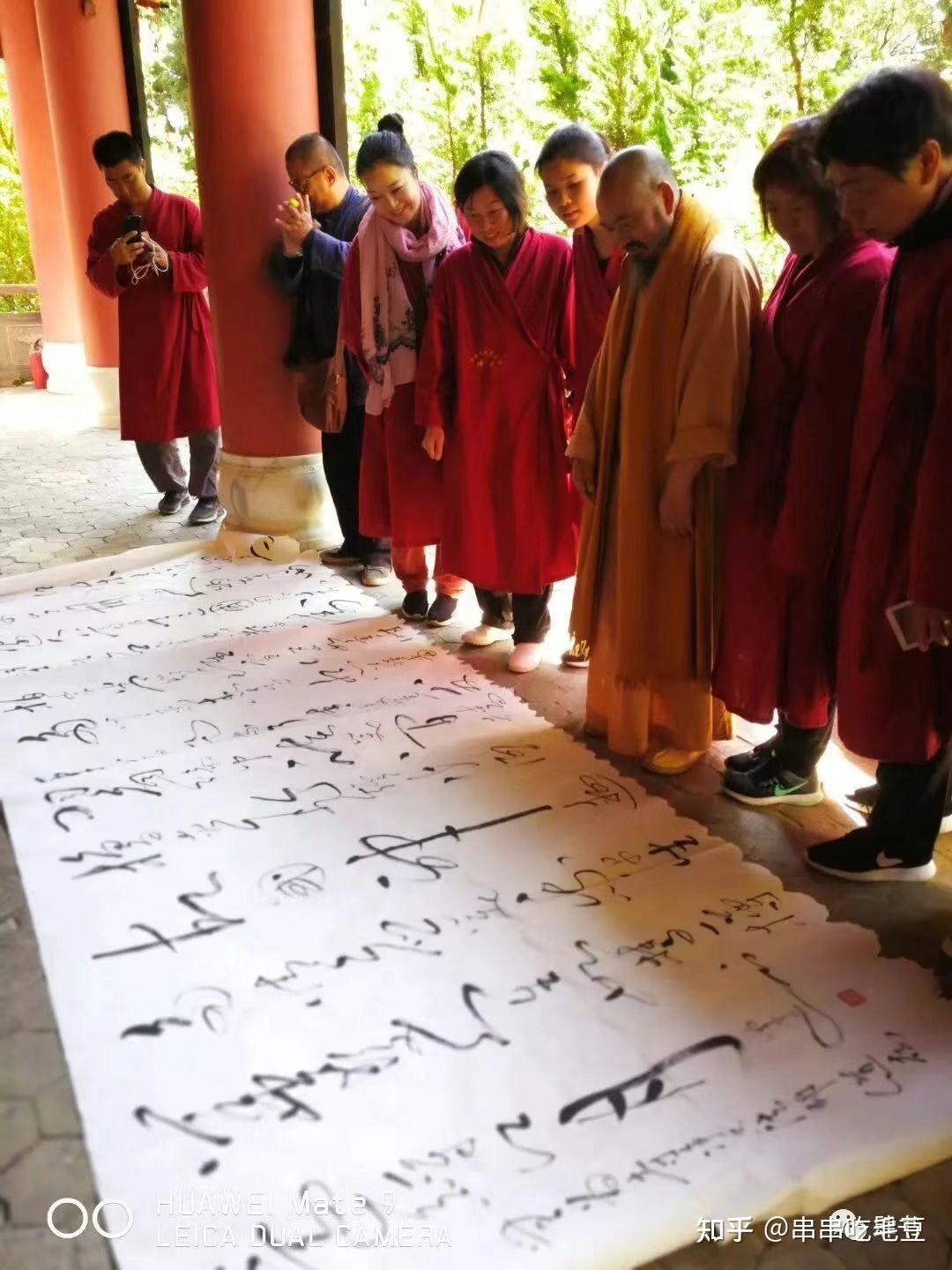

这是我在大理无为寺禅修的照片。名为禅修,实为度假,并且,不-收-钱。

当然大多数人不好意思占寺庙的便宜,多数还是随喜了一些,丰俭由人。随喜的信众愿意登记的就找义工登个记,无所谓的就直接放功德箱。大和尚不捉金钱,完全不理这些。

当然在大和尚眼巴前儿施舍了钱财的,大和尚多少会积极营业,说两句好听的,算是VIP待遇。没给钱的大和尚也不怎么区别对待。另外大和尚也经常任性,有个不怎么讨人喜欢的师兄硬要皈依,大和尚不想让她在自己这里皈依,委婉的劝她几句,让她把精力多放在家庭孩子身上,师兄不听,硬要皈依,大和尚给她的法号“永惭”。笑死。

此地很多佛寺都是可以免费吃斋饭的,寂照庵、无为寺;城里也有很多免费或者低价吃素食的地方,5元一人的一然堂,完全免费的慈缘斋亲善堂,2元一人的二元斋……背后的发起人也有佛教背景,有的是居士,有的是资深信众。

这些这些佛教背景的免费/低价斋饭,搭配大理民宿提供住宿的义工,在西南地区安逸懒散的生活氛围下,养出了什么呢?——一群年轻又迷茫的嬉皮士。我们父母辈称之为懒汉。

我个人在大理生活了不短的时间,这个小城市给我的感觉非常接近于凯鲁亚克的《在路上》,一个本土化的嬉皮士气质。

各地迷茫的年轻人在这里汇聚,没有长期的、相对稳定的工作,居无定所,没钱就走好几公里去吃免费的斋饭,蹭免费住宿,搭免费的顺风车,有时打打零工,做一点短期生意,有时顺带也做一些坑蒙拐骗的买卖。

他们去过很多地方,但无法任何地方扎根;

他们做过很多工作,但仍然不知道自己爱做什么适合做什么;

他们见过很多人,但仍然无法长久的爱任何一个人;

他们看过五花八门的人生选择,但仍然无法做出自己的选择;

从20岁迷茫到40岁,依然勉强混个温饱,甚至温饱都够呛。没有社保,没有医保,年轻时还好,60岁以后怎么办?

佛教徒们布施的发心是很好的,却布施到了一个无比荒诞的故事里。

单纯的财物布施扶不了困也救不了穷,只是让困顿的人在困顿里苟延残喘罢了。真正牛逼的布施还得是政府扶贫,有劳动能力的,政府给你找挣钱的路子,让你可以凭双手吃上饭;丧失劳动能力的,政府有五保兜底,住房、医疗、生活、子女教育给你全包;

古代一些寺院也干点修桥铺路的善事,但只是偶尔、小范围干一干。真正的大布施还得看国家基建,细致到每一个自然村,公路、水电网全给你打通。

以前寺院还会看病舍药,佛教管这个叫无畏布施。从两汉到大清,光看病舍药这一块,恐怕几万所寺庙几千年的无畏布施还不如一个协和医院。

中国的佛教只管敛财,是因为他们的布施责任全让国家包圆了。

而亚伯拉罕系的宗教,就三大教的另外两个,外面看是信仰,骨子里其实是社团。社团之所以有存在的必要,必然是外部有更大的敌人,这个敌人可能是异族人,也可能是国王和他的中央政府。至于怜贫济弱,施舍斋饭这些,一方面是他们笼络信众的手段,另一方面确实是官方搞小政府主义,不管基层贫苦,才给了教众施舍空间。